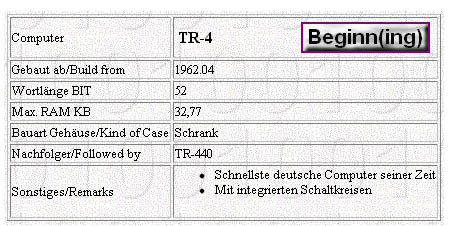

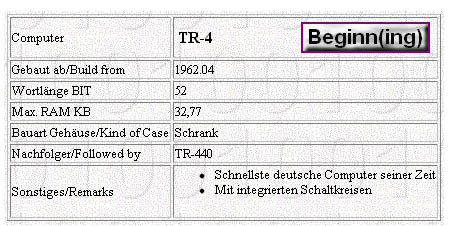

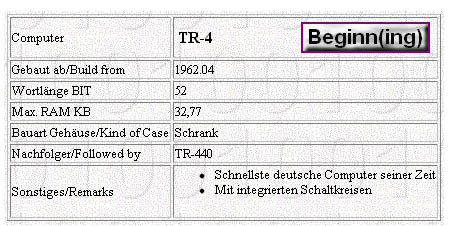

HISTORIE der DIGITALRECHNER in DEUTSCHLAND TR-4

DIGITALRECHNER TR-4

Dieser Text stammt aus der Feder von: J. Schilling und stellt seine Gedanken zur Rechner-Historie in Deutschland dar.

Der Digitalrechner TR4 ist das Vorgängermodell vom TR440.

Der Digitalrechner Telefunken TR4 war zu seiner Zeit einer der wenigen in Deutschland entwickelten und gefertigten Digitalrechner - es handelte sich um die erste Hälfte der 60er Jahre...

Der TR4 war bei Telefunken Backnang als "wissenschaftlicher Abfall" bei der Suche nach elektronischen Telefonvermittlungs-Techniken entstanden, seine Weiterentwicklung und Fertigung wurde dann zu Telefunken Konstanz verlagert.

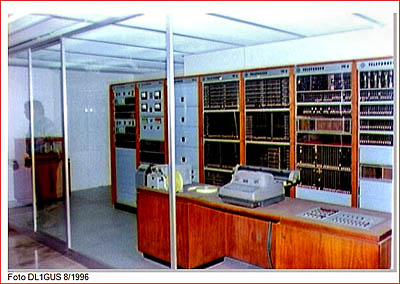

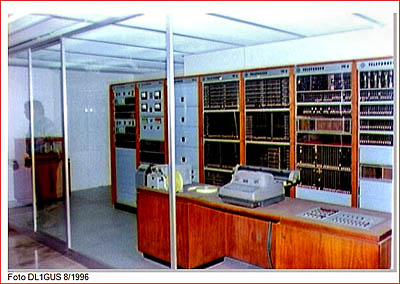

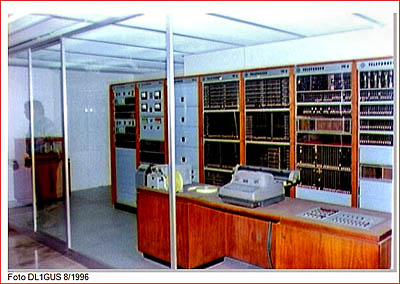

Das Bild zeigt den TR4 mit der Seriennummer 4, wie er im Deutschen Museum in München in einem großen Glaskasten zu sehen ist. Er wurde im November 1963 bei der Finanzverwaltung NRW in Düsseldorf in Betrieb genommen und diente der Datenverarbeitung für Steuerbescheide aller Art (Kfz-, Lohn- und Einkommensteuer usw..).

Als Peripherie waren dort Lochstreifengeräte (im Bild auf dem Bedientisch links) und Lochkarten-Leser/Stanzer vorhanden, ferner etwa 24 Bandgeräte und 4 Offline-Schnelldrucker (jeder mit eigenem Bandgerät).

Bei vollem Betrieb wurde jeden Tag ein LKW mit Drucker- Papier angekarrt und entsprechend die Ausdrucke (automatisch geschnitten / getrennt / eingetütet) dem Postversand übergeben.

Ich war seinerzeit als TFK-Service-Ingenieur für die tägliche Wartung der Anlage während der 18 Monate Garantiezeit zuständig.

Nach der späteren Außerbetriebnahme dieses TR4 wurde er dem Deutschen Museum geschenkt - dort habe ich ihn "wiedergetroffen".

Nun zur Technik:

Das Bild zeigt im Vordergrund den Bedientisch mit Lochstreifengeräten (links) und der elektrischen Bedien/Prokokollschreibmaschine (mitte) sowie dem Tastenfeld zur Wartung (rechts) - letzteres enthält u.a. auch die sogenannten Wahlschalter, deren Stellung (EIN/AUS) vom Programm abgefragt und für Verzweigungen genutzt werden konnten.

Dahinter ist der eigentliche Rechner zu sehen - hier bestehend aus 8 Schränken mit (v.l.n.r.)

Peripherie-Elektroniken

Netzteil-Steuerung

Netzteilen

2 Schränken mit dem eigentlichen Rechen- und Befehlswerk

2 Speicherschränken

Kanalwerk = Peripherie-Anschluß.

Die beiden Rechenwerksschränke zeigen oben die Rechenwerkskarten mit in sechs Reihen untereinander angeordneten Rechenwerks-Registern über die ganze Breite der 2 Schränke, deren Zustand durch Glimmlampen angezeigt wurde.

Es gab dazu ein Spielprogramm "Leuchtschrift", mit welchem man Texte im leicht verdunkelten Rechnerraum gut sichtbar abspulen konnte - der Chef der entsprechenden Abteilung im Finanzministerium NRW hat mir seinerzeit mal gesagt, daß er durch dieses Leuchtschrift-Programm (bzw. durch die freundlichen Begrüßungstexte, die man damit erzeugen konnte) dem Finanzausschuß des Landtages NRW mehrere Millionen "entreißt" habe...

Die hier nicht sichtbaren Schranktüren waren edles Teakholz mit einer eingelegten Cu-Folie als Schutz gegen Störstrahlung - wenn man ein MW-Kofferradio vor den Rechnerschrank hielt konnte man dessen "Arbeiten" mithören - und es gab auch ein "Musikprogramm" dafür - hi.

Ganz unten im linken Rechenwerksschrank (leider durch den Bedientisch verdeckt) ist das Befehlswerk - auch hier wird der Zustand jedes einzelnen Register-Bits durch Glimmlampen angezeigt.

Alle anderen Karten in diesen beiden Schränken tragen die Diodenlogiken zur Steuerung des Mikroprogrammes.

Die Verdrahtung innerhalb der beiden Rechenwerks-Schränke erfolgte mit dünnem Schaltdraht in Rüsch-Schlauch, im Bereich der Gleitkomma-Logik sogar mit sog. Indusi-Draht (mit Schaumstoff-Isolierung) weil der kapazitätsärmer ist.

In dem Speicherschrank ist unten (verdeckt) ein gefädelter Festwertspeicher (1/4 des Adressraums), der den Systemkern - das sog. Verteilerprogramm V6 - und weitere Dienst- und Wartungsroutinen enthält. Oben im Schrank ist die Speichersteuerung mit den Stromtreibern und den eigentlichen Ringkern-Speichern zu sehen.

Der Rechner war noch in diskreter Transistor-Technik aufgebaut - jedes bit-breite Flipflop war auf einer Huckepack-Karte (rund 4 * 8 cm) aufgebaut, die mit sog. "Spazierstöcken" auf der eigentlichen Karte aufgelötet war. Dabei waren alle Flipflops mit Ausgangstreibern und einem Glimmlampen-Treiber versehen.Es gab das normale Register-Element (normales Flip-Flop für Rechenwerk/Befehlswerk usw.)

das sog. Verteiler-Element für die zentrale Verteilerschiene, welches nur eine Taktzeit lang seinen Inhalt behielt,

das sog. Leistungselement oder Schaltwelle (das war der Spannungstreiber für die Dioden-Logik, die ein/ausgeschaltet werden konnte und dadurch eine Dioden-Konjunktion aktivieren oder deaktivieren konnte).

Der Rechner hatte eine Wortbreite von 52 Bits, davon waren 48 Bits Information

2 Bits Typenkennung: 0=Gleitkomma, 1=Integer, 2=Befehl, 3=Alphatext (in Hexaden zu je 6 Bits angeordnet !)

2 Bits Dreierprobe zur Fehlererkennung.

Der Adressraum umfaßte 64k - da jedes Speicherwort 2 Befehle enthielt waren es also 32k Worte - jedes Wort war also über eine gerade und eine ungerade Adresse ansprechbar.

Die Taktfrequenz lag bei 1,6...2 MHz und konnte durch Festwert- und Einstell-Potis auf dem Tastenfeld gewählt werden.

Mittels Tasten des Tastenfeldes konnte man die Befehle zur Fehlersuche im Programm einzeln durchtasten - man konnte aber auch jeden Takt des Befehls-Mikroprogramms einzeln durchfahren.

Die Test- und Prüf-Programme waren in der allerersten Entwicklungsphase entstanden und existierten nur als mehrfach gepatchte Lochstreifen - ich habe sie später in Düsseldorf alle disassembliert und in SUSA (dem TR4-Assembler) neu geschrieben, wobei ich ihnen dann auch den bis dahin vermißten Bedienkomfort verpaßt habe.

Und heute ?

Wenn man den TR4 in seiner Leistungsfähigkeit heutzutage etwas laienhaft vergleichen will, so muß man ihn unter Betrachtung von Taktfrequenz und Adressraum in etwa zwischen Commodore C64 und IBM-XT einordnen.

Ab etwa 1965 wurde mit der Entwicklung des sehr viel leistungsfähigeren Nachfolgerechners TR440 begonnen.

Ab 1968 war ich selber als Laborgruppen-Leiter für die Entwicklung der Test- und Wartungs-SW verantwortlich, daraus entwickelte sich für mich (zuerst geheim, dann offiziell) die Aufgabe, den Systemkern für das TR440-Betriebssystem zu programmieren.

Dieser TR440 war - was den Befehlsvorrat betraf - in etwa aufwärtskompatibel zum TR4 - es gab sogar auf dem TR440 einen TR4-Emulator.

Wer jemals einen 6502 in Assembler programmiert hat kann sich gut vorstellen, wie ein TR4/TR440 zu programmieren war - die Ähnlichkeit des Befehls-Vorrates hat mir viel Spaß gemacht beim Programmieren der ersten UKW-RTTY-Mailbox in DL, die seinerzeit unter dem Rufzeichen DLØTV zuerst auf einem KIM-1, dann auf einem Commodore C64 lief und von mir erst zum Beginn der PR-Zeit in DL - genau am 1. Mai 1984 - abgeschaltet wurde.